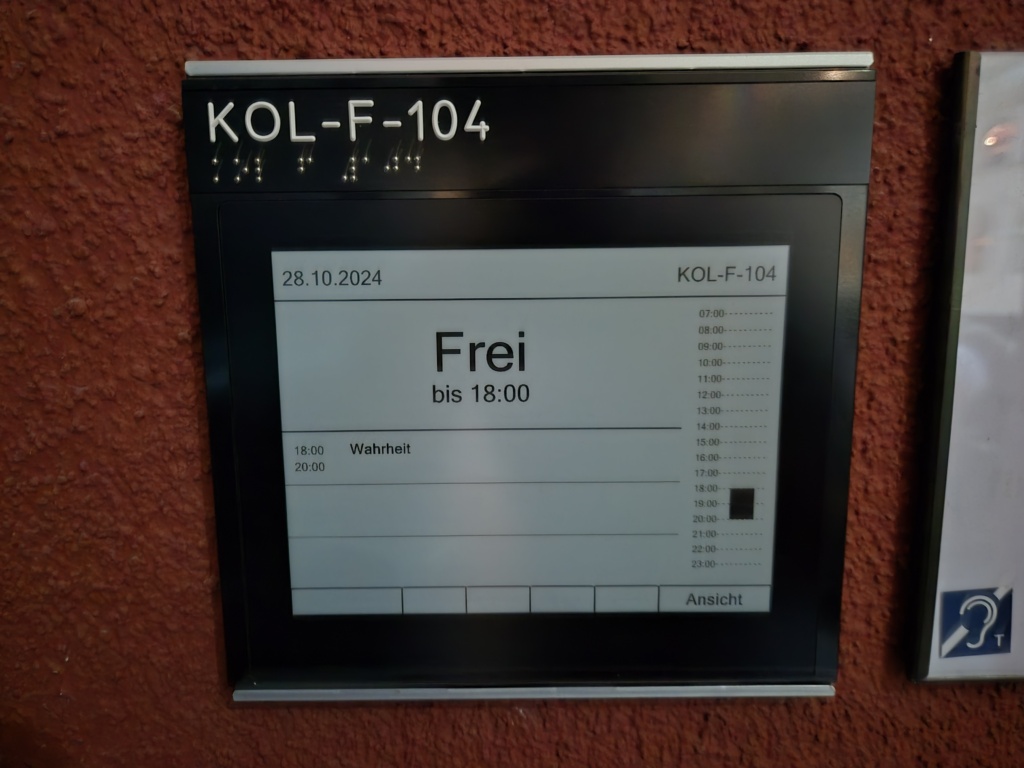

Dieser komplexen Frage widmeten sich an der gestrigen Podiumsdiskussion des Historischen Seminars Prof. Dr. Botakoz Kassymbekova, die neue Inhaberin des Lehrstuhls für Osteuropäische Geschichte, Prof. Dr. Matthias Mahlmann, der Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie und Recht, Prof. Dr. Andreas Victor Walser, der Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der alten Kulturen, und Prof. Dr. Sylvia Sasse, die Inhaberin des Lehrstuhls für slavische Literaturwissenschaften. Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Anina Streiff und Sasha Müri, zwei Geschichtsstudentinnen im BA. Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammenstellung meiner Notizen und entsprechen nur sinngemäss den Aussagen der Anwesenden.

Schon in den beginnenden Plädoyers der Gäste zeigte sich die Vielschichtigkeit des Themas. Frau Kassymbekova stellte dem Publikum vor, wie sich die Wahrheit in der Sowjetunion entwickelte. Schon in ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit diesem Thema und benutzte den Begriff «Empire of Liars» als Beschreibung für das komplexe Propaganda-Regime der Bolschewiki. Die Angst vor Unwahrheit und darauffolgenden Repressalien ging so weit, dass sich eine Kultur des Schweigens oder des Unsinns verbreitet, um nur ja nicht den vielen Wahrheiten der Regierung zu widersprechen. Herr Mahlmann brachte die Diskussion in unseren Raum und in die heutige Zeit, indem er die Auswirkungen von Wahrheiten auf westliche Demokratien beleuchtete. So argumentierte er, dass in unserer Gesellschaft gemeinsame Wirklichkeiten unverzichtbar sind, wie etwa, dass ein Vegi-Burger vegetarischen Inhalt hat. Desweitern sei ohne einen gemeinsamen Wirklichkeitsbezug eine Demokratie nicht möglich. Die parallelen Welten ohne Realitätsbezug, so wie sie etwa in der Sowjetunion entwickelt worden sind, seien totalitäre Fiktionen, die zum Glück in einer derartigen Tiefe heute nicht mehr wirklich existierten. Trotzdem gäbe es Politiker und Herrscher, die durch ihre gehäuften Falschaussagen die epistemische Freiheitsordnung bedrohten. Herr Mahlmann schloss damit ab, dass er das Recht als ein Gerechtigkeitsprojekt bezeichnete, bei welchem auch immer die Erinnerung an die Realität der Opfer eine Rolle spielen sollte. So sollten gewisse normative Grundlagen absolut geltend sein und die menschliche Würde unverhandelbar verankert sein. Herr Walser konkretisierte die Bedeutung der Wahrheit anhand eines Rechtsfalles der 90er Jahre in den USA. Vor Gericht traten ein Philosoph und eine Klassizistin gegeneinander an, um die Bedeutung der Homosexualität im antiken Griechenland zu erklären. Obwohl das Gericht die Evidenz der beiden Wissenschaftler:innen als «inconclusive» bezeichnete, hatte dieser Rechtsstreit weiterführende Folgen für die Geschichtswissenschaften. Er zeigte auf, dass der Zwang zur Wahrheit vor Gericht für die historische Evidenz schwierig ist. So kann die wahre Sicht Platons nicht präsentiert werden, da seine Schriften bewusst vielstimmig geschrieben sind. Auch die Interpretationen von Quellen können vielstimmig sein und somit gibt es Wahrheit in den Geschichtswissenschaften nur allein, nicht aber zu zweit. Die Frage bleibt offen, wer nun die Instanz sein soll, die die historische Wahrheit bestätigt. Frau Sasse schliesst die Plädoyer mit einigen Worten über die Staatssicherheit der DDR und Hannah Arendt ab. Anhand eines von der Stasi verfassten Gedichtes sollte ein Künstler als Spitzel diskreditiert werden. Diese Quelle lügt über die Person, zeigt aber die Wahrheit über die Zersetzungspraktiken der Diktatur. So sollen wir uns mit der organisierten Lüge beschäftigen, um deren Hintergrund und Zweck zu erkennen. Ohne einen Funken Wahrheit funktioniert die Desinformation nicht, aber sie kann dahinter ein gewaltiges Lügenbild aufbauen.

Nach dem Einstieg folgte eine Fragerunde, in der zuerst die Moderatorinnen einige Fragen stellten und dann das Wort auch dem Publikum erteilten.

Wenn nur eine Wahrheit erlaubt ist, wie lange kann dann die individuelle Wahrheit bestehen?

Antwort Kassymbekova: In der Sowjetunion waren eher zu viele Wahrheiten vorhanden, die durch die kommunistische Partei vertreten wurden. Das machte das Leben schwierig, da man sich immer wieder anpassen musste oder angepasst wurde. Nach Jahren der Probleme wurde dann die Planwirtschaft so rigoros eingeführt, dass alles gemäss Quote erfüllt werden musste, egal ob es der Wahrheit entsprach oder nicht.

Wie viel subjektive Wahrheit hält eine Demokratie aus?

Antwort Mahlmann: Wir müssen dies als Grade systemischer Unsicherheiten betrachten. Gefährliche Gegenwelten können aufgebaut werden, wenn wir die zentralen Elemente der Demokratie nicht aufrechterhalten. Im Grundsatz ist die Demokratie eine Respektkultur und dies müssen wir durchsetzen, da ansonsten die Menschenverachtung politischen Erfolg haben kann.

Inwiefern können die Geschichtswissenschaften eine Basis für Entscheidungen der Gegenwart sein?

Antwort Walser: es geht in der Geschichtswissenschaft nicht primär darum, historische Fakten zu schaffen, sondern aufgrund der historisch belegbaren Fakten weiter zu forschen und so den Nebel der Vergangenheit zu lichten. Die spannenden Fragen können wir daher nicht immer so eindeutig klären, wie wir dies vielleicht gerne hätten. Als Geschichtswissenschaftler:innen bestimmen wir nicht die «eine» Wahrheit.

Wie viel Lüge hält ein Narrativ aus?

Antwort Sasse: In Narrativen von Propaganda-Apparaten kann beobachtet werden, dass nicht alles eine Lüge ist. Es braucht überprüfbare Wahrheiten, um die Lügen besser verkaufen zu können. Ein Problem entsteht hier durch die Vermischung von Fakten und Meinungen.

Konsensmeinung: Wir müssen für die Grundlagen unserer Kultur laut einstehen, ebenso für die Menschenrechte. Wir müssen unsere Erkenntnisse verteidigen und so den Wert der gemeinsamen Wahrheit stärken.

Die Podiumsdiskussion konnte die übergreifende Frage nicht beantworten, zeigte aber verschiedene Ansätze auf, wie mit der Wahrheit in der heutigen und gestrigen Welt umgegangen wird. Die folgenden Tage der Themenwoche bieten eine Vielzahl an weiteren Einblicken zu diesem schwierigen zu fassenden, aber doch so zentralen Begriff der «Wahrheit». Wir wünschen viel Spass und Erkenntnis.